La idea de estar "entre la espada y la pared" no es una simple frase, sino una descripción cruda de la polarización que define nuestro presente.

La maquinaria estatal, que a veces es terriblemente lenta para proteger, es asombrosamente eficiente para sancionar.

Reflexiones28/06/2025 Alejandro Faundez Vera

La relación entre el ciudadano y el Estado es, en esencia, un contrato. Un contrato tácito, sí, pero profundamente arraigado en la estructura de nuestra sociedad. Los ciudadanos aceptamos pertenecer a una comunidad política, acatar sus leyes y contribuir económicamente a través de nuestros impuestos. A cambio, ¿qué esperamos del Estado? Y, más importante aún, ¿qué debería garantizar y qué sucede cuando esas garantías fallan?

La premisa es simple: si cumplo con mis obligaciones, el Estado debería cumplir con las suyas. Mis deberes como ciudadano son claros: respetar el marco legal, participar en la vida cívica y, crucialmente, contribuir con mis impuestos. Estos tributos no son un capricho; son la base financiera sobre la cual se sustenta el aparato estatal, diseñado, en teoría, para proveer bienes y servicios públicos que beneficien a todos. Hablamos de seguridad, salud, educación, infraestructura, justicia y un largo etcétera de pilares fundamentales para una vida digna y el desarrollo colectivo.

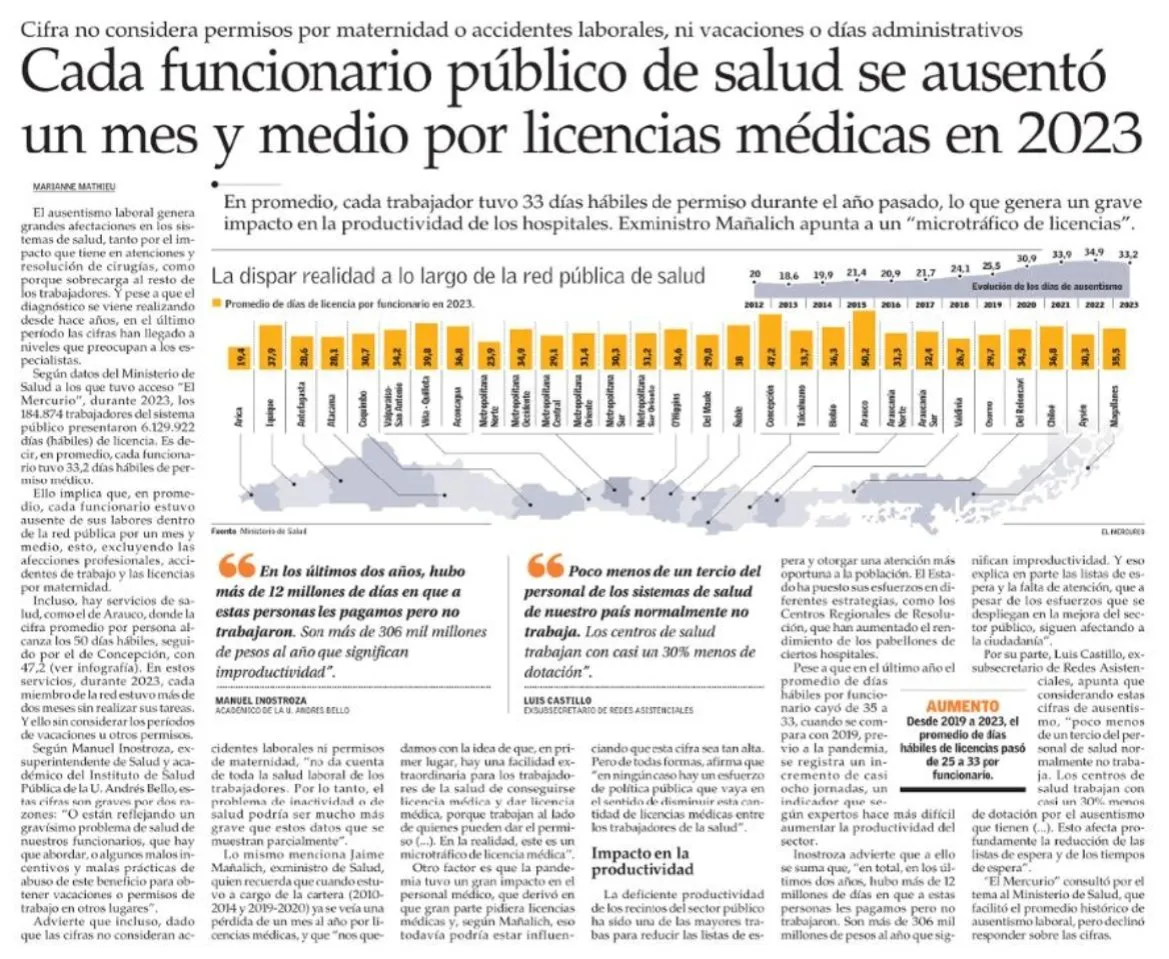

Sin embargo, la realidad a menudo dista mucho de esta ideal. No es raro escuchar, o experimentar directamente, cómo las garantías básicas que uno esperaría de un Estado funcional se desvanecen. ¿Qué ocurre cuando, a pesar de pagar religiosamente mis impuestos, la seguridad en mi barrio es nula? Muchos somos asaltados en cualquier instante, nos roban y perdemos nuestros bienes, y en muchas ocasiones, algunos pierden la vida y la tranquilidad. Quedamos traumados por la experiencia. ¿Qué sucede si la salud pública es precaria, las listas de espera interminables y el acceso a una atención de calidad es un privilegio, no un derecho? ¿Y si la educación que se ofrece no prepara a nuestros hijos para el futuro o si las infraestructuras se caen a pedazos?

A esto se suman experiencias más recientes y traumáticas para la ciudadanía. Durante el llamado "estallido social" en Chile, por ejemplo, numerosas personas perdieron su fuente de trabajo y sus locales comerciales, sufriendo daños irreparables. La imposibilidad de desplazarse libremente afectó la vida diaria y la subsistencia de miles. Estos eventos, si bien complejos en sus causas, ponen en evidencia la vulnerabilidad del ciudadano cuando el Estado no logra asegurar el orden público y la protección de la propiedad y la vida.

La frustración que surge de esta brecha entre lo que se da y lo que se recibe es legítima. Nos vemos en la paradoja de financiar un sistema que no nos protege ni nos sirve adecuadamente. Y lo más llamativo es el contraste: si yo, como ciudadano, fallo en cumplir una norma o en pagar un impuesto, inmediatamente se activan multas, citaciones judiciales, embargos y una serie de problemas legales y económicos. La maquinaria estatal, que a veces parece lenta para proteger, es asombrosamente eficiente para sancionar.

Es en este punto donde surge la pregunta incómoda, pero necesaria: si el Estado no puede garantizarme ciertas cosas que le he financiado con mi esfuerzo y mi cumplimiento, ¿no debería acaso indemnizarme?

Esta idea puede parecer radical a primera vista. Los Estados rara vez se responsabilizan por las deficiencias sistémicas con compensaciones directas a sus ciudadanos. Sin embargo, si lo pensamos desde la lógica de un contrato, el incumplimiento de una de las partes suele acarrear consecuencias. En el ámbito privado, si un servicio no se presta como se prometió, se busca una compensación. ¿Por qué debería ser diferente en el ámbito público, especialmente cuando la "inversión" de los ciudadanos es obligatoria y las consecuencias de nuestro incumplimiento son tan rápidas y severas?

La indemnización no necesariamente debe ser económica en todos los casos. Podría manifestarse en formas de rebajas fiscales para aquellos que demuestran una carencia severa de servicios básicos que el Estado debería proveer, o en la priorización de recursos hacia las zonas y poblaciones más desfavorecidas. Lo fundamental es reconocer que la falta de provisión de garantías básicas por parte del Estado tiene un costo para el ciudadano, un costo que va más allá de lo meramente monetario y que afecta directamente su calidad de vida, su tranquilidad y sus oportunidades.

Este planteamiento no busca deslegitimar el rol del Estado ni abogar por su desaparición. Al contrario, busca fortalecerlo y hacerlo más responsable. Un Estado que comprende que su legitimidad descansa en su capacidad de servir a sus ciudadanos es un Estado más robusto y justo. Exigir que el Estado cumpla con su parte del contrato social no es un acto de rebeldía, sino de una ciudadanía madura que busca la equidad y la transparencia en la gestión de sus recursos.

En última instancia, si los ciudadanos cumplimos con nuestras leyes y pagamos nuestros impuestos, es imperativo que el debate público se centre en cómo garantizar que el Estado cumpla eficazmente con las obligaciones que le hemos delegado. Y si no puede hacerlo, debemos empezar a discutir seriamente las implicaciones y las posibles formas de compensación por un contrato social que, para muchos, se siente cada vez más roto.

La idea de estar "entre la espada y la pared" no es una simple frase, sino una descripción cruda de la polarización que define nuestro presente.

La imagen del individuo con la mirada perdida en el horizonte, absorto en sus propios pensamientos o simplemente observando el mundo sin un propósito inmediato, parece desvanecerse en un mar de pantallas iluminadas.

Para quien quiera verlo, es un escalofriante "flash forward" de lo que podría aguardarnos en las calles de Chile si un gobierno de derecha asume el poder.

Cómo es posible que el sector político denominado derecha chilena, cuestione la presencia de Chile en el BRICS.

Hemos puesto tanto énfasis en los derechos que hemos descuidado enseñar y exigir los deberes

Este tipo de situaciones, lejos de ser anécdotas aisladas, son síntomas de una enfermedad más extendida: la erosión de la ética de la responsabilidad individual y colectiva.

La solidaridad auténtica trasciende las acciones mediatizadas y las motivaciones basadas en el intercambio, y se fundamenta en un compromiso genuino y desinteresado con el bienestar ajeno.

Acto de interpretar la realidad a través de una lente ideológica, a menudo simplificando o distorsionando la complejidad de los hechos para ajustarlos a una determinada visión del mundo.

La decisión, que se tomó con una votación dividida de tres votos contra dos, se basa en la interpretación de la Constitución Política de Chile sobre los límites a la reelección de parlamentarios

La Glosa Republicana, si bien no es una norma legal, se había consolidado como una costumbre política desde el retorno a la democracia en 1990.

1.-Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Santiago. 6.-Universidad de Chile, Santiago 11.-Universidad de Concepción, Concepción.

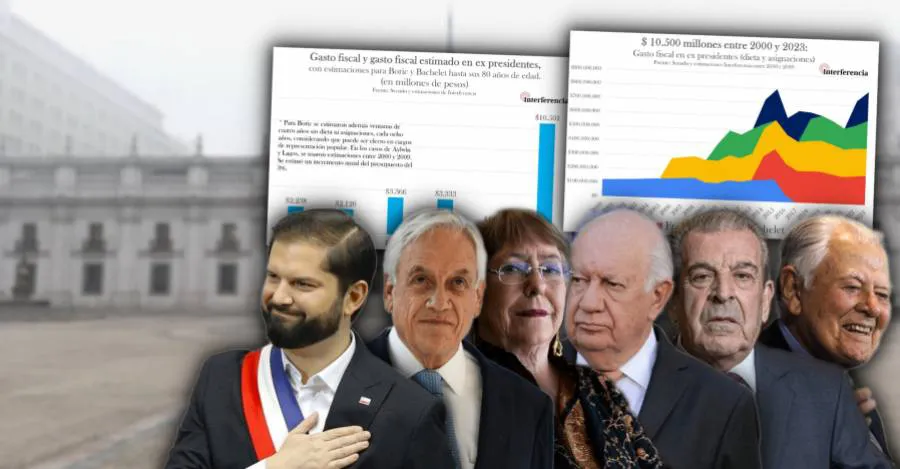

La dieta o pensión vitalicia para expresidentes de la República, a menudo acompañada de asignaciones para oficinas y personal, es un privilegio anacrónico e injustificable que exige una eliminación inmediata.

A Chile no nos gobiernan los chilenos de la calle, sino los apellidos de un puñado de clanes privilegiados.